|

12.05.2010.

Wer lacht denn da?

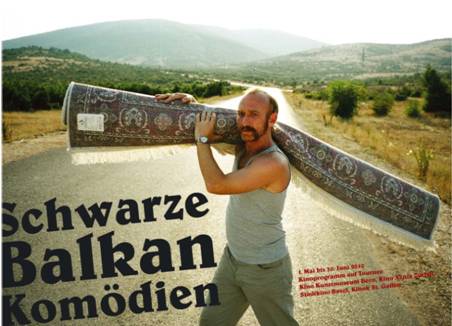

Schwarze Balkan-Kom�dien

Mit abgründigen Humor lassen die gezeigten Komödien (1980 – 2008) aus Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina und Mazedonien aus „Sorge Freude werden“ - Pusti brigu na veselje:

„Ko to tamo peva“

Wer singt denn da

Jugoslawien 1980

REGIE: Slobodan Sijan

*****

„Maratonci tröe poöasni krug“

The Marathon Family

Jugoslawien 1982

REGIE: Slobodan Sijan

*****

„U raljama �ivota“

Les dents de la vie

Jugoslawien 1984

REGIE: Rajko Grlic

*****

„Balkanski špijun“

Balkan Spy

Jugoslawien 1984

REGIE: Dusan Kovacevic, Bozidar Bota Nikolic

*****

„Otac na slu�benom putu“

Papa ist auf Dienstreise

Jugoslawien 1985

REGIE: Emir Kusturica

*****

„Mi nismo an�eli“

We Are Not Angels

Jugoslawien 1992

REGIE, DREHBUCH: Srdjan Dragojevic

*****

„Podzemlje - Bila jednom jedna zemlja“

Underground

Frankreich / Deutschland / Ungarn / Bundesrepublik Jugoslawien 1995,

REGIE: Emir Kusturica

*****

„Rane“

Wounds

Deutschland / Republik Jugoslawien 1998

Regie: Srdjan Dragojevic

*****

„Crna ma�ka, beli ma�or“

Chat noir, chat blanc

Frankreich / Deutschland / Republik Serbien / Österreich / Griechenland / USA 1998

REGIE: Emir Kusturica

*****

„Maršal“

Marschall Titos Geist

Kroatien 1999

REGIE: Vinko Bresan

*****

„Gori vatra“

Bal-Can-Can

Mazedonien, Italien, Grossbritannien 2005

REGIE, DREHBUCH: Darko Mitrevski

*****

„Nije kraj“

Will Not Stop There

Kroatien, Serbien 2008

REGIE: Vinko Bresan

Kinoprogramm auf Tournee

Basel |

01. Mai – 31. Mai › Stadtkino Basel |

Bern |

08. Mai – 01. Juni › Kino Kunstmuseum |

Zürich |

21. Mai – 02. Juni › Kino Xenix |

St. Gallen |

01. Mai – 30. Juni › Kinok |

Beim Klicken an die nachfolgenden Links

kann man die ausführlichen Angaben über die oben erwähnten Filme sehen:

www.stadtkinobasel.ch / www.kinokunstmuseum.ch / www.xenix.ch / www.kinok.ch

Das Programm entstand in Gemeinschaftsproduktion des Kino Kunstmuseum, Bern, dem Kino Xenix in Zürich und dem Stadtkino Basel (kuratiert von Rosa Maino und Beat Schneider)

Die Veranstaltung wird unterstützt von der Botschaft der Republik Serbien, Bern, der Kroatischen Botschaft, Bern, der Mazedonischen Botschaft, Bern

*****

SCHWARZE BALKANKOMÖDIEN (1980-2008)

Filme wie Underground oder Chat noir, chat blanc sprühen vor unbändiger Lebenskraft. Mit tiefschwarzem Humor wird in diesen überbordend üppigen und musikgeladenen Filmen auch widrigsten Umständen getrotzt. Ist das aber lediglich die Handschrift von Emir Kusturica oder zeigt sich hier ein Phänomen, das sich auch in anderen Werken aus dem geografischen Raum des (ehemaligen) Jugoslawien findet? Dieser Frage gehen wir mit unserem Balkan-Programm nach. Tatsächlich weisen nicht nur die wichtigsten Filme und Kultklassiker der achtziger Jahre wie Ko to tamo peva, The Marathon Family und Balkan Spy einen abgründigen Balkanhumor auf, Spuren davon finden sich auch in aktuellen Komödien aus Serbien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Kroatien.

Mit der Eingangssequenz von The Marathon Family (1982) führt der Regisseur Slobodan Šijan die Zuschauer in die Irre: Auf die Einblendung der Jahreszahl «1934» folgen Dokumentaraufnahmen Aleksandars I. Karadordevic (1888-1934), die den jugoslawischen König während seines Staatsbesuchs in Frankreich zeigen. In rascher Folge wechseln sich Aufnahmen der feierlichen Parade in Marseille, des dortigen Attentats auf den König sowie des letzten Abschieds und der Beisetzung in Jugoslawien. Erst dann wird durch eine Irisblende mit der Ankündigung «sechs Monate später: eine Kleinstadt in Serbien» zum eigentlichen Film übergeleitet: Er handelt von der Familie Topalovic, die seit sechs Generationen erfolgreich eine Bestattungsfirma mit dem merkwürdigen Namen «Langes Absteigequartier» führt und fest daran glaubt, dass der Tod auch wirtschaftlich das Einzige ist, worauf man sich wirklich verlassen kann. Der dokumentarische Prolog lässt noch nicht erkennen, dass The Marathon Family eine stark vom schwarzen Humor gefärbte Tragikomödie ist, er kündigt aber das wesentliche Prinzip bereits an: die Verschmelzung von Erhabenem und Alltäglichem, Komischem und Tragischem, von Gut und Böse, Leben und Tod. Nur drei Jahre zuvor wäre diese Eingangssequenz noch gar nicht möglich gewesen und mit Sicherheit der im zweiten, sozialistischen Jugoslawien (SFRJ) offiziell nicht existierenden Zensur zum Opfer gefallen. Zwar galten die Archivaufnahmen des Königs auch nach dem Tod des «sozialistischen Königs» Josip Broz Tito im Jahre 1980 als skandalös und entsprachen nicht dem konservativen Geschmack der politischen Kulturelite, sie wurden aber dank einer Lockerung der Kontrolldisziplin in der SFRJ nicht verboten.

Die 1980er Jahre brachten allgemein eine offenere und freiere Stimmung, in der sich Drehbuchautoren und Filmemacher gerne mit viel schwarzen Humor Tabuthemen zuwendeten – eine Haltung, die mit kleineren Unterbrechungen nun bereits 30 Jahre Tradition hat. Die Filmhelden von The Marathon Family, die den Tod für eine «ansteckende Krankheit» halten, lösen nach wie vor, und nicht nur in Serbien, Lachsalven aus. Der 1980 noch junge Regisseur Šijan bestätigte mit seinem zweiten Spielfilm seinen Status als Kultregisseur, den er sich bereits mit seinem Ko to tamo peva (1980) erworben hatte. Die Handlung seines Erstlings könnte kaum einfacher sein und setzt ebenfalls «irgendwo in Serbien» ein: Eine Busgesellschaft macht sich auf den Weg aus der serbischen Provinz in die Hauptstadt, um nach einer Reihe von komischen Hindernissen am 6. April 1941 dort anzukommen, just an dem Tag, an dem die deutschen Truppen Belgrad bombardierten. Mit jedem Vertreter dieses fahrenden Mikrokosmos schuf Šijan eine gelungene Figur und einen überzeichneten Repräsentanten des damaligen Jugoslawiens. Sein Film ist eine Metapher für jene Zeit, eine Allegorie des Zerfalls und der damals vorherrschenden Mentalität. Der bis heute anhaltende Erfolg des Films verdankt er in der Kombination bekannter Schauspielern mit Laiendarstellern sowie der Fähigkeit des Regisseurs, Komik aus spontan entstandenen Situationen zu entwickeln.

Es ist kein Zufall, dass die Drehbücher für beide Filme Šijans aus der Feder des bekannten Dramaturgen Dušan Kovacevic stammen, der schon in seinen Theaterstücken die Zuschauer mit Sprachwitz begeisterte. Mit dem Film Balkanski špijun führte Kovacevic 1984 erstmals auch Regie und sprach in einer bitteren Gesellschaftskritik politisch heikle Themen an. Bata Stojkovic, das bekannteste Gesicht der schwarzen Komödie, spielt hier einen ehemaligen Stalinisten, der bei einem Aufenthalt im jugoslawischen Gulag – im Inselgefängnis «Goli otok» – von seinen politischen Irrtümern mehr als «geheilt» wurde: Wegen seiner durch die «Behandlung» entstandenen Paranoia sieht er in jedem Fremden, selbst in seinem eigenen Untermieter einen potentiellen Feind. Nicht zuletzt dank der gelungenen Besetzung mit Stojkovic erfreute sich der Film einer enormen Popularität im ganzen Raum des damaligen Jugoslawiens. Eine weitere Vorlage für einen Grosserfolg lieferte Kovacevic mit dem Drehbuch zu Underground (1995), der an das Ende von Ko to tamo peva anknüpft. Die Szene der Bombardierung des Belgrader Zoos, die in Šijans Film aufgrund der Staatstrauer um den eben verstorbenen Präsidenten Tito noch nicht realisiert werden konnte, eröffnet Emir Kusturicas Underground.

Šijans Allegorie auf den Zerfall Jugoslawiens wird zum Hauptthema in Kusturicas dreiteiligem Filmepos. Auf märchenhafte Weise und mit viel Humor erzählt er von Sex und Liebe, Waffen und Gewalt, Ignoranz und Lügen in einer Unterweltgesellschaft – eine Parabel über fünfzig Jahre jugoslawischer Geschichte mit ihren blutigen Auseinandersetzungen. Zugleich aber, als hätte er einen Liedtext aus Ko to tamo peva wörtlich genommen – («unglücklich bin ich von klein auf, ich singe nur aus Leid, liebe Mutter, ich wünsche mir, dass dies nur ein Traum wäre», singt dort ein Roma-Duo) – untermalt er auch in Underground die derb-düstere Realität mit mitreissender Roma- und Balkanmusik. Die leidenschaftliche von Goran Bregovic komponierte Musik und die lebhaft bunten Feste knüpfen an die Tradition des mittlerweile zerstörten Landes an und plädieren für das Leben, für mehr Menschlichkeit und gegen jede Art von Manipulation. Bereits mit seinen ersten Filmen in den 1980er Jahren hatte sich Emir Kusturica, der Rocker aus Sarajevo, Absolvent der berühmten Prager Filmhochschule FAMU und zweimaliger Gewinner der Goldenen Palme, einen Namen als phantasievoller, eigenwilliger und bildgewaltiger Filmautor gemacht. Bis heute geniesst er als einer der wichtigsten Vertreter des Autorenkinos weltweites Ansehen.

Der schwarze, aber tief menschliche Humor ist auch typisch für die Filme der jüngeren Regisseure in den Nachfolgestaaten der Nachkriegszeit. So etwa in der bosnischen Tragikomödie Gori vatra (2003) von Pjer �alica: jener irrwitzigen Metamorphose einer kleinen, feindseligen Provinzstadt in eine grossartige, multikulturellen Bühne der Demokratie und Toleranz. Mafia-Geschäfte im Balkan-Stil, Korruption, Prostitution und ethnische Intoleranz sind auch in Will Not Stop There (2008) des kroatischen Regisseurs Vinko Brešan allgegenwärtig. Entstanden als kroatisch-serbische Koproduktion, trägt dieser Film zum Versöhnungsprozess bei und lässt hinter der skurril-absurden Fassade eine herzerwärmende Liebesgeschichte zwischen einem kroatischen Kriegsveteranen und einer serbischen Pornodarstellerin entstehen.

Im ständigen Wechsel komischer und ernsthafter Situationen werden tragische Momente und Tabuthemen in ihrer Kritik ad absurdum geführt oder bewusst verharmlost, um ein positives Ende möglich erscheinen zu lassen. Mit bekannten Schauspielern, aber auch mit eigenwilligen Laiendarstellern, phantasievollen Szenerien und mit viel Sprachwitz wird das Unerträgliche erträglich, der schwarze Humor zum Ventil, ganz im Sinne der populären Redewendung «Lass die Sorge Freude werden» (Pusti brigu na veselje). / Tatjana Simeunovic

Für das Portal: Zvonimir Mitar

Po�etak

|